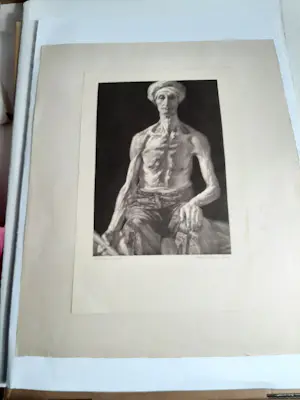

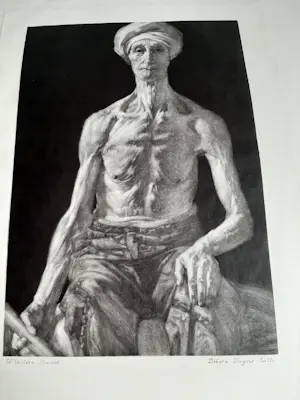

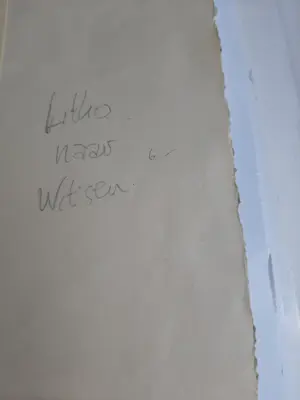

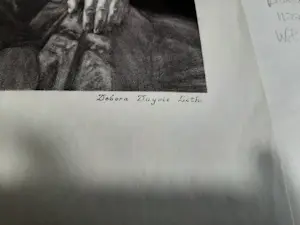

Debora Duyvis - Lithographie, nach W. Witsen

- Beschreibung

- Debora Duyvis (1886-1974)

| Art des Kunstwerks | Drucke & Editionen |

| Zeitraum | 1900 bis 1944 |

| Technik | Litho |

| Thema | Porträt |

| Gerahmt | Nur in Passe-partout |

| Maße | 46 x 30 cm (h x b) |

| Passepartout | 59.5 x 48 cm (h x b) |

| Signiert | Nicht signiert / Unterschrift mitgedruckt |

Übersetzt mit Google Translate. Originaltext anzeigen .

DUYVIS, Debora Geertruida (geb. Amsterdam 17.2.1886 – gest. Amsterdam 29.10.1974), Grafikerin und Illustratorin. Tochter von Jacob Duyvis (1854–1943), Unternehmer, und Eva Loos (1856–1924). Von etwa 1926 bis zu seinem Tod hatte Debora Duyvis eine Beziehung mit Richard Nicolaus Roland Holst (1868–1938), einem bildenden Künstler.

Debora Duyvis war die älteste Tochter einer vierköpfigen Familie. Sie wuchs in einer wohlhabenden Amsterdamer Familie mit ihren Brüdern Jan (1884–1979) und Hugo Jacob (1890–1962) sowie ihrer Schwester Johanna (1892–1974) auf. Ihre Mutter war Mennonitin, ihr Vater ein wohlhabender niederländisch-reformierter Unternehmer im Kaffee- und verwandten Bereich. Die Kinder waren als niederländisch-reformierte Christen registriert.

Nach der Grundschule wurden Debora und Johanna auf Internate in Belgien, Deutschland und England geschickt, die sie auf ein ehrbares Leben als Hausfrauen vorbereiteten. Debora jedoch strebte eine künstlerische Karriere an, fand ein Atelier an der Herengracht und schrieb sich an der Rijksacademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam ein, wo sie 1911 – damals 25 Jahre alt – aufgenommen wurde. An der Akademie erhielt sie eine gründliche Ausbildung in grafischer Kunst unter der Anleitung von Professor Johannes Aarts. Sie übte verschiedene grafische Techniken, spezialisierte sich jedoch auf den Strichstich, ein schwieriges und teures Tiefdruckverfahren, bei dem das Bild mit einem Stichel in eine Kupferplatte geritzt wird. Nach ihrem Abschluss wurde ihr von 1916 bis 1918 eine sogenannte „Loge“ an der Rijksacademie gewährt, wo sie ihre Stichelgravierkünste ohne Studiengebühren weiterentwickeln konnte. Dies tat sie unter dem damaligen Direktor der Rijksacademie, Antoon Derkinderen, zu dem sie ein gutes Verhältnis hatte und der sie sehr förderte.

Stichelstecher

Debora Duyvis schuf zunächst Porträts mithilfe verschiedener grafischer Techniken, war jedoch mit ihrer Arbeit unzufrieden und ging 1921 für acht Monate nach Italien. Dies brachte ihr nicht das, was sie suchte, und sie ging im folgenden Jahr nach Paris. Nach dem Tod ihrer Mutter im Jahr 1924 kehrte sie zu ihrem Vater nach Amsterdam zurück, doch beruhigt über seine Situation nahm sie ihr künstlerisches Wanderleben wieder auf und reiste nach Korsika, Mallorca, Ibiza, Venedig und in andere Städte Norditaliens sowie in die Bretagne. Sie arbeitete auch in Veere und Middelburg. Auf ihren Reisen fand sie die Inspiration, die sie suchte, und zeichnete, was sie sah. Ihre Zeichnungen von lokalen Trachten, Berglandschaften und Hafenszenen integrierte sie in ihre grafischen Arbeiten und schuf lebendige Szenen, indem sie die Perspektive veränderte und die Bilder übereinanderlegte.

In den 1930er Jahren entwickelte sich Duyvis als Künstlerin voll und ganz. 1931 hatte sie ihre erste Einzelausstellung in der Kunsthandlung Santee Landweer in Amsterdam, und nach einem positiven Artikel des Kunstkritikers Bram Hammacher in Elseviers Maandschrift (1933) festigte sich ihr Ruf als Stichelstecherin. Die Kunsthandlung JH de Bois stellte ihre Werke in Haarlem und Den Haag sowie im Ausland aus. 1933 wurde sie gebeten, die Nachfolge ihres Mentors Aarts als Dozentin an der Rijksacademie (Nationale Akademie der Schönen Künste) anzutreten. Obwohl es eine ehrenvolle Bitte war, lehnte sie ab; sie wollte ihre unabhängige künstlerische Praxis nicht aufgeben. Im selben Jahr wurde sie Mitglied der Jury für den Prix de Rome für Grafik – auch 1937 und 1941 war sie dort Jurymitglied. Ab 1935 war Debora Duyvis Mitglied der Vereinigung zur Förderung der Grafik (De Grafische) und stellte dort aus. Nach dem Tod ihres geliebten Rik Roland Holst im Jahr 1938 regelte sie dessen Nachlass mit Bram Hammacher und dem Glasmaler Willem Bogtman. Die Regelung dauerte bis 1962.

Grundsatzfragen

Während des Zweiten Weltkriegs bezog Debora Duyvis eine prinzipielle Haltung gegen die Besatzungsmächte und weigerte sich, sich bei der Kulturkammer zu registrieren. Als das Museum Boijmans Van Beuningen 1942 sechs ihrer Drucke ausstellte, ließ sie diese entfernen. Dennoch blieb ihr während der Kriegsjahre nicht der Kundenmangel erspart. Sie fertigte zwar keine großen, kunstvollen Drucke an, dafür aber viele angewandte Grafiken wie Exlibris und Neujahrsgrüße, die sie stets mit einer Botschaft für eine bessere Zukunft versah.

1945 war Duyvis an der Gründung des niederländischen Verbands der Künstlervereinigungen beteiligt. Sie hauchte auch der Grafischen Gesellschaft neues Leben ein. Als 1947 der niederländische Zirkel der Grafiker und Zeichner (De Kring), eine Unterabteilung des Verbands, gegründet wurde und mit der Grafischen Gesellschaft fusionieren sollte, widersetzte sich Duyvis entschieden, unter anderem, weil De Kring-Mitglieder ohne Auswahlverfahren in „ihre“ Grafische Gesellschaft aufgenommen würden. Sie befürchtete, dies würde die hohe künstlerische und technische Qualität beeinträchtigen. Trotz Duyvis' Widerstand und zu ihrer großen Enttäuschung wurde die Fusion 1950 vollzogen.

Der Fusionskampf bedeutete das Ende von Debora Duyvis' künstlerischer Karriere: Sie hatte ihre Motivation verloren. Sie stellte noch einmal auf einer internationalen Ausstellung aus und schuf einige weitere Stiche, doch nachdem sie 1961 ihr Atelier an der Herengracht verließ, stellte sie ihre Arbeit im Wesentlichen ein.

Debora Duyvis starb im Oktober 1974 im Alter von 88 Jahren in Amsterdam.

| Zustand | |||||||

| Zustand | Gut | ||||||

| In gutem Zustand, wenn auch leicht verfärbt. | |||||||

| Sendung | |||||||

| Abholen | Die Arbeit kann vor Ort abgeholt werden. Als Käufer müssen Sie Ihr eigenes Verpackungsmaterial mitbringen. Der Standort ist: Alkmaar, Niederlande | ||||||

| Senden | Paketpost | ||||||

| Preis | Bis zu 5 kg.

| ||||||

| Garantie | |||||||

| Garantie | Bei der Einstellung des Loses erkläre ich, dass ich den bei Kunstveiling geltenden Garantiebedingungen hinsichtlich einer korrekten Beschreibung des angebotenen Loses, zustimme | ||||||

Der Verkäufer übernimmt die volle Verantwortung für diesen Artikel. Kunstveiling bietet nur die Plattform für diese Transaktion an, die direkt mit dem Verkäufer abgerechnet werden muss. Mehr Information .

Niederländisch

Niederländisch